[分享] 終於有人把主資料怎麼管理講明白了!

每天處理“髒亂差”的資料,你累了嗎?

同一份客戶資訊,財務部用Excel維護,銷售部存在CRM裡,月底對賬全靠手工對齊;

新產品上線,生產、採購、銷售三套系統三個編碼,業務流轉效率低下;

資料清洗耗時三個月,新系統還沒跑起來,老闆追問為什麼這麼慢……

這些看似瑣碎的“資料病”,背後都指向同一個核心問題:主資料管理。

主資料管理(MDM)作為企業的“資料中樞”——它不堆程式碼、不造新系統,而是用一套標準化規則,把客戶、產品、供應商等核心資料從“各自為戰”變成“統一作戰”。這篇文章,我們從零拆解主資料管理全流程,不講虛概念,只給硬方法。只需四步,就能讓資料告別混亂、自動串聯,真正幫助業務增長。

一、什麼是主資料管理

主資料管理(MDM, Master Data Management),是一套圍繞主資料進行的標準制定、建模管理、質量管控、許可權配置和全生命週期運維的全過程,是集方法、標準、流程、制度、技術和工具為一體的解決方案。主資料管理五要素主要包括以下幾個方面:

方法:主資料梳理、識別、定義、管理、清洗、整合和共享所需要的一系列諮詢和管理方法。

標準:涵蓋了主資料的分類、編碼、建模、清洗、整合、管理、運營等的相關標準和規範。

流程:規範主資料生產、管理和使用的相關流程,例如主資料新增流程、主資料變更流程、主資料凍結流程等。

制度:確保主資料的一致性、正確性、完整性,規範主資料的管理、維護、運營的相關管理辦法、規定和考核手段。

技術和工具:實現主資料管理和整合所涉及的技術平臺與工具,如MDM系統、ESB、ETL等。

主資料管理的終極目標是打破孤島,提升資料質量;統一認知,提升業務效率;集中管控,提升管理效能;資料驅動,提升決策水平。

二、主資料管理面臨的挑戰

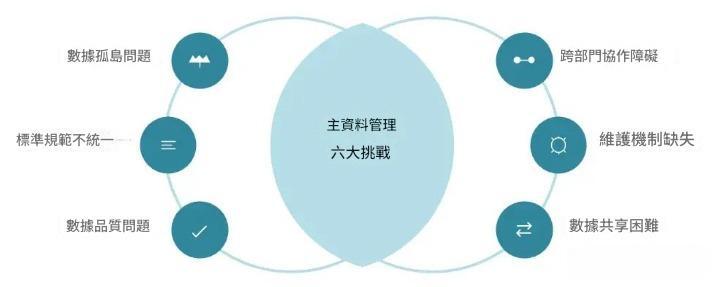

在數字化轉型的過程中,企業在實施主資料管理時常常遇到以下挑戰:

1.資料孤島問題:由於各業務系統(如ERP、CRM、SCM等)獨立建設,導致客戶、供應商、產品等核心資料分散儲存,格式和定義不一致,阻礙了資料的共享和整合。

2.標準規範不統一:不同系統間編碼規則不一致,屬性定義各異,資料流向複雜,導致資料無法及時共享和整合,影響業務統計分析與決策。

3.資料質量問題:確保主資料的準確性、完整性、一致性和及時性是主資料管理的重要挑戰。資料質量差可能導致業務流程和交易失敗,影響企業決策。

4.跨部門協作障礙:主資料管理涉及多個部門,但部門間往往存在利益分歧與權責模糊,缺乏統一的治理框架,導致主資料整合困難。

5.維護機制缺失:業務應用系統各自維護,系統間資料存在不一致、不完整等問題,影響業務統計分析與決策。

6.資料共享困難:缺少統一管理的主資料,無法實現統一的資料分發與共享,資料維護工作量大,耗時長,阻礙企業提高整體的戰略協同力。

三、主資料管理方法

主資料管理並非一蹴而就,它涉及企業組織、流程、制度、系統等多方面的協同配合,為有效推動主資料落地,資料管理專案的建設可參考“四階段方法論”,分階段、有節奏地完成從現狀評估到平臺執行的全過程建設:摸家底——建體系——接資料——抓運營

這四個階段,既是主資料治理的路徑指引,也是專案成功的關鍵抓手。

1.階段一、摸家底

所謂“摸家底”,就是系統性地梳理企業現有的資料資源、業務需求和資訊系統現狀,明確主資料範圍、角色和現狀問題。主要包括:

(1)企業戰略理解:透過訪談與戰略分析,明確主資料治理的業務定位和價值期望,確保獲得管理層支援;

(2)業務需求調研:調研業務部門的資料使用場景與痛點,識別主資料相關的關鍵業務實體;

(3)資訊系統梳理:摸排企業已有系統、資料結構、系統分佈、資料冗餘與整合情況,為後續整合設計提供依據;

(4)主資料識別與分類:結合主資料六特徵(高價值、高共享、相對穩定、唯一性等)進行識別,同時藉助“共享度-業務價值矩陣”明確主資料管理範圍;

(5)識別資料生產者與消費者:形成U/C矩陣(建立者/使用者),釐清資料流轉路徑;

(6)開展成熟度評估:透過資料管理能力評估模型,識別組織在標準規範、管理制度、資料質量等方面的現狀與差距。

2.階段二:建體系

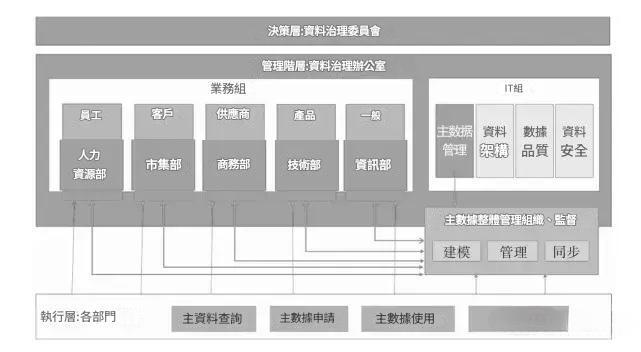

在明確主資料範圍後,應同步啟動治理體系建設,從組織、標準、流程、平臺、安全等維度搭建支撐框架:

(1)組織體系建設:組建由高層主導的資料治理委員會,建立資料治理辦公室與主資料管理小組,明確管理職責與分工;

(2)標準體系建設:制定主資料分類、命名、編碼、結構、關係等核心標準,形成標準手冊,作為資料管理的執行依據;

(3)制度與流程體系:明確主資料的新增、修改、審批、歸檔、釋出等操作流程,設定各流程節點的責任角色與許可權機制;

(4)技術體系搭建:建設具備建模、清洗、整合、釋出等能力的主資料管理平臺,配置ETL、介面、中介軟體等整合能力;

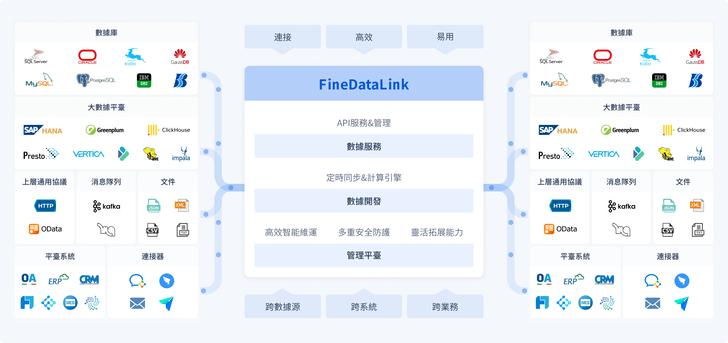

(5)安全體系部署:制定資料訪問控制策略,配置許可權分級、介面加密、資料脫敏、安全審計等能力,保障主資料全生命週期安全。我平時工作中,會藉助資料整合與治理平臺

FineDataLink(FDL)的自定義欄位型別對映規則,配置生效的資料連線,適應不同的資料來源和目標系統,透過ETL計算,確保資料治理規則的同步和執行。感興趣的可以去直接試用一下:

超連結

3.階段三:接資料

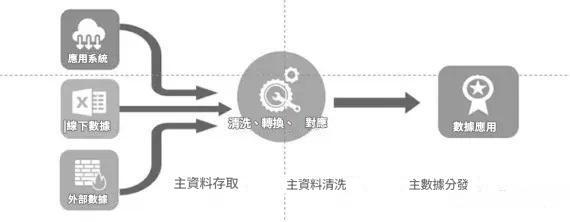

主資料平臺搭建完成後,需將企業內現有主資料進行清洗、整合、接入,以實現標準化、規範化的資料治理。該階段的工作重點包括:

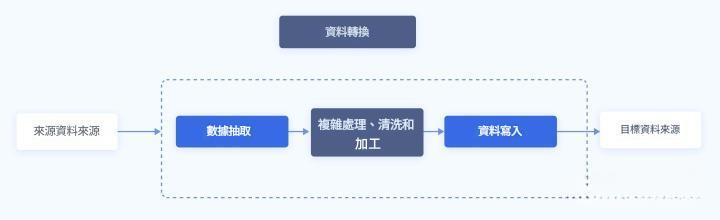

(1)主資料接入:透過ETL、檔案傳輸、介面推送、訊息中介軟體等方式,將主資料從各系統接入平臺;

(2)主資料清洗:圍繞資料規範性、唯一性、完整性等指標,執行去重、分類、缺失值填補、欄位標準化等清洗操作,形成符合標準的資料集;

(3)資料處理方式:採用人工+工具雙模式,結合主資料模板、質量規則與清洗流程,提升處理效率;

(4)主資料分發:建立主資料與業務系統間的釋出機制,新系統強制接入主資料平臺,遺留系統透過介面改造或對映對接,確保主資料“一數通用、一源共享”。為了解決資料孤島問題,我平時常用FineDataLink對不同系統的多源資料進行採集,並藉助資料開發、資料管道、資料服務等功能,對資料進行同步、處理和清洗。

4.階段四:抓運營

主資料平臺上線只是開始,後續運營管理能力的持續建設,才是主資料治理成敗的關鍵。該階段應重點關注以下方面:

(1)日常資料管理:包括主資料的新增、變更、凍結、歸檔、查詢與分發等操作流程,確保資料生命週期閉環可控;

(2)主資料質量管理:建立質量規則、執行稽核任務、生成質量報告,結合整改機制,推動資料質量持續改進;

(3)主資料推廣:透過組織橫向推廣(更多單位/系統接入)與資料縱深推廣(逐步擴充套件主資料域),擴大治理覆蓋面;

(4)培訓與制度宣貫:強化業務與技術團隊對主資料的理解與協同,提升平臺使用率與規則執行力;

(5)價值變現與評估:透過量化運營成本節省、資料支撐效率提升、分析應用價值實現等方式,體現主資料治理的業務價值。

四、總結

主資料治理不是技術專案,而是涉及企業全域的管理工程。透過“摸家底—建體系—接資料—抓運營”四階段閉環,企業能夠逐步實現主資料的全生命週期治理,從根源上消除資料冗餘與矛盾,推動資料從“成本項”向“戰略資產”轉型。未來,主資料管理需要持續迭代標準、最佳化流程、強化運營,才能真正支撐業務創新與數字化轉型的長期目標。唯有將資料治理融入企業基因,方能在數字時代構建不可替代的競爭力。