[分享] BI有哪些分類?按照功能模式和部署模式分類詳解!

當前,商業智慧BI已成為企業數字化轉型的核心工具。根據Gartner最新報告,到2025年,全球將有超過70%的企業採用BI系統進行資料驅動決策。然而,在實際應用中,許多企業面臨BI選型的困惑:功能模式上,報表式、傳統式和自助式BI有何本質區別?部署模式上,本地BI與雲BI又該如何選擇?

這些困惑往往導致企業陷入兩難:一方面,重金投入的傳統BI系統可能因靈活性不足而難以滿足業務需求;另一方面,新興的自助式BI工具又可能無法應對複雜的分析場景。同時,在雲轉型背景下,企業還需權衡資料安全與敏捷性的平衡。

本文將系統性地解析:

(1)三大功能模式BI的核心特徵與適用場景

(2)不同部署模式的優劣勢對比

(3)企業選型的科學方法論

透過釐清這些關鍵概念,幫助您:

(1)準確識別企業當前的資料分析需求

(2)避免工具選型中的常見誤區

(3)制定符合長期發展的BI實施策略

下面,我們將首先從功能模式維度,詳細剖析報表式、傳統式和自助式BI的技術特點與應用邊界。

一、按功能模式區分:報表式、傳統式和自助式

按照不同的功能模式,當前的 BI 可以分為報表式、傳統式和自助式三類。

1.報表式BI

報表式 BI 主要面向 IT 人員,適用於各類固定樣式的報表設計,通常用來呈現業務指標體系、支援的資料量不大。國內的報表式 BI 於 1999 年左右開始起步,在 2013 年趨於成熟。由於國內企業對於報表模式的糾結和堅持,非常多的企業對錶格式報表情有獨鍾,解決中國式報表報表難題經常成為企業對 BI 工具選型時的重點需求。

報表式 BI 大多采用類 Excel 的設計模式,雖然主要面向的物件是 IT 人員,但是業務人員也能快速學習和掌握,並在既定的資料許可權範圍內,製作一些基本的資料報表和駕駛艙報表。

2.傳統式BI

傳統式 BI 同樣面向的是 IT 人員,但是側重於 OLAP (Online Analytical Processing,聯機分析處理) 即服務分析與資料視覺化分析。傳統式 BI 以 IBM 的 Cognos、SAP 的 BO 等國外產品為代表,其優勢是面對大資料時具有高效能和高穩定性,劣勢也十分明顯——資料分析的能力和靈活性差。根據 Forrester 的報告,採用傳統式 BI 的企業或機構中,83%以上的資料分析需求無法得到滿足,這表明很多企業重金打造的 BI 系統幾乎成為擺設,收效甚微。此外,專案耗資不菲,實施週期較長,風險大,對使用者技術要求高等特點,也不利於傳統式 BI 的推廣和普及。

3.自助式BI

自助式 BI 也叫便捷 BI。傳統式 BI 屢遭詬病,而業務人員對資料分析的需求不斷增加,自助式 BI 應運而生。

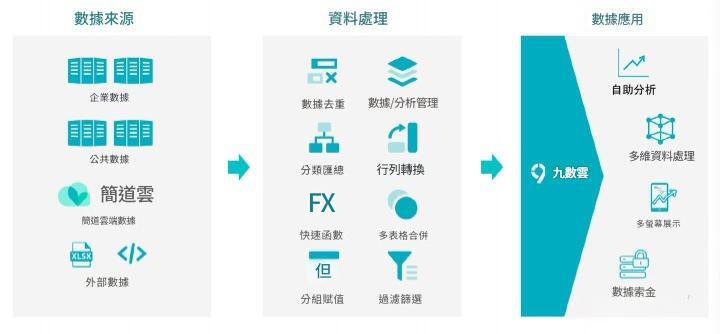

自助式 BI 產品較多,國外產品有 Power BI、Tableau、Qlikview,國內產品有 FineBI 等。自助式 BI 面向業務人員,追求業務人員與 IT 人員的高效配合:讓 IT 人員迴歸技術本位,做好資料底層支撐工作;讓業務人員迴歸價值本位,透過簡單易用的前端分析工具,基於業務邏輯輕鬆開展自助式分析,探索資料價值,實現資料驅動業務發展。

自 2014 年起,視覺化資料分析、自助式 BI 在國內高速發展,傳統式 BI 開始衰退。但是,自助式 BI 也不是萬金油,企業在選擇工具時應該考慮自身需求及自助式 BI 的特點。與傳統式 BI 相比,自助式 BI 主要有以下幾項優勢,這也是自助式 BI 被稱為極速 BI 的原因:

(1)快速部署。傳統式 BI 系統從總體架構的設計到具體的部署環節,通常需要花費幾個月的時間。而自助式 BI 系統的部署不需要經歷漫長而複雜的設計和建模過程,只需要不到一週的時間,企業就可以迅速進行資料分析和視覺化專案的建設。

(2)快速、靈活地應對需求。傳統式 BI 給 IT 人員帶來較大的壓力,大量需求將導致無法快速、靈活地響應。而採用自助式 BI,IT 人員只需要負責整理基礎資料架構,維護和開發介面,業務人員可以自行進行快速的視覺化分析和報表分析。

(3)產品採購成本相對較低。傳統式 BI 產品的採購成本偏高,還有一些額外的培訓和諮詢服務成本。自助式 BI 產品只著重解決某些問題,功能不一定大而全,因而相對便宜。

(4)工具使用起來簡單、易上手。傳統式 BI 面向 IT 或者資料技術部門,對技術背景有一定要求,學習曲線陡峭,工具操作難度大;而自助式 BI 面向的物件是業務人員,工具操作簡單、容易上手,一般透過簡單的滑鼠操作即可進行資料分析。

總而言之,對於業務人員需要進行自主分析,解決重點關注問題,靈活應對業務需求,快速完成部署等場景,自助式 BI 是一個不錯的選擇。

需要強調的是,這三類 BI 各有優劣,分別適用於不同的場景,不是絕對的相互替代的關係。它們,尤其是報表式和自助式 BI,將長期共存,供企業按需選擇,直到資訊化基礎條件發生根本改變。參考 Gartner 所倡導的雙模 IT 模式,建議企業根據自身資料應用成熟度來判斷哪一類 BI 更適合自己,或者是需要結合使用。以圖 1 中的雙模 IT 下的單體 BI 體系為例,報表式 BI 面向 IT 人員,可用於固定的、大型的 BI 專案,自助式 BI 面向業務人員,可應對靈活、動態的分析需求。

二、按部署模式區分:本地 BI 和雲 BI

按照部署模式的區別,BI 可以分為本地 BI 和雲 BI 兩類。

1.本地BI

一般情況下,本地 BI 由於需要用 Web 瀏覽器展示結果,所以通常部署在 Tomcat、WebLogic、WebSphere 等 Web 應用程式下。部署方式主要有部署包、獨立部署、嵌入式部署等。其中部署包方式是指在各 BI 工具的官方網站下載部署包,裡面已經包含伺服器環境配置和工程等內容,解壓後即可使用;獨立部署方式則需要先安裝 Web 伺服器和 JDK;嵌入式部署方式用於需要將 BI 伺服器整合到其他工程中直接呼叫的情況。不同的 Web 應用程式在部署細節上有不少區別,這裡不對技術細節展開講述。

2.雲BI

在雲計算快速發展的背景下,雲BI逐漸成為企業資訊化發展的關鍵組成部分。當前,雲 BI 主要可分為兩大類:私有云 BI 和 SaaS BI(Software-as-a-Service BI,即軟體即服務的 BI)。兩者雖然都屬於雲 BI 的範疇,但在部署方式、使用場景、安全策略及適用物件等方面存在顯著差異。

從根本上講,商業智慧系統需要“靠近資料”部署,也就是說,資料儲存在哪裡,BI 系統就應該部署在哪裡,以確保資料訪問的高效性、分析的實時性以及系統的穩定性。如果企業的核心業務系統仍然部署在本地資料中心或私有網路中,此時將 BI 系統遷移至公有云並無太大意義,不僅可能增加網路傳輸頻寬壓力,也不會明顯提升使用者的使用體驗。相反,本地部署的 BI 系統反而更能貼合當前的資料環境,提供更快的查詢響應和更高的控制權限。

然而,隨著企業數字化轉型不斷深入,雲計算的普及程度日益提升,越來越多的企業正在將其核心業務系統、資料庫以及其他 IT 基礎設施逐步遷移至雲端。在這一大趨勢下,雲 BI 的需求也隨之增長。根據 Gartner 的一項調研顯示,約 75% 的企業表示已將“建設私有云”列入其 IT 戰略規劃中,用以承載核心業務系統和關鍵資料資產。在這種情況下,BI 系統的部署也隨之向私有云遷移,以保持與企業主資料平臺的一致性和緊密整合。因此,雲 BI 所需具備的核心能力之一,就是能夠安全、穩定、快速地連線並處理雲端資料,實現雲上資料與分析系統的高效協同。

SaaS BI 是當前公有云環境下最為典型和成熟的形態。SaaS BI 模式下,BI 軟體由專業廠商統一部署在公有云平臺,使用者無需進行本地安裝或複雜配置,只需按需訂閱即可使用全部分析功能。儘管從功能角度看,SaaS BI 與本地部署的傳統 BI 系統基本相當,能夠完成報表製作、視覺化分析、多維資料查詢等核心任務,但其最大的優勢在於部署便捷、運維成本低、擴充套件性強,非常適合快速發展的中小企業或具備輕量級分析需求的使用者群體。

以某加油站站長為例,其日常需要處理大量由 Excel 檔案記錄的經營資料,並對其進行基礎的資料彙總與趨勢分析。雖然本地 BI 工具有能力完成這些工作,但考慮到其成本通常較高(動輒數萬元),且對本地硬體裝置效能有一定要求,這對個人使用者而言顯然不夠友好。而透過訂閱方式使用 SaaS BI,不僅大大降低了進入門檻,同時還能享受到雲端彈性計算資源帶來的高效能分析能力,是價效比極高的選擇。

對於大型企業,尤其是擁有自建資料倉庫或需要處理敏感資料的機構,出於資料安全、合規性和隱私保護的考慮,往往不可能將核心業務資料託管於第三方公有云服務之上。此類企業更傾向於構建屬於自己的私有云環境,進而在其基礎上部署 BI 系統,實現資料閉環分析。在這種場景下,SaaS BI 並不適用。

然而,對於部分業務系統本身就是基於 SaaS 模式執行的中小企業(例如 CRM、ERP 等系統使用雲端服務商的產品),其資料本身即處於公有云環境中,甚至沒有獨立的資料庫系統。這類企業若選用 SaaS BI,可直接透過 API 與 SaaS 應用進行無縫整合,迅速實現資料讀取與分析,省去了本地資料整理、清洗與同步的繁雜流程,極大提高了資料使用效率和業務響應速度。

綜上所述,企業在選擇雲 BI 解決方案時,應根據自身的資料部署方式、業務需求、資料安全策略及 IT 能力進行權衡選擇。私有云 BI 更適合資料安全要求高、系統複雜度高的大中型企業,而 SaaS BI 則以其靈活性與成本優勢,更契合中小企業及個人使用者的輕量級 BI 需求。

三、結語

商業智慧(BI)系統的選型需要企業根據自身業務特點和技術需求進行綜合考量:

在功能模式方面,固定報表場景適合採用報表式BI解決方案;深度分析需求應考慮傳統式BI工具;而追求敏捷分析的企業則更適合自助式BI平臺。

部署方式的選擇同樣關鍵。強監管行業和資料敏感型企業應當優先考慮本地部署方案,中大型企業採用混合架構的可選擇私有云部署,而追求快速上線的中小企業則適合採用SaaS模式的公有云服務。

針對不同規模企業的需求,帆軟提供一套完整的BI產品解決方案:

FineBI作為專業的大資料BI分析平臺,特別適合中大型企業的深度分析和本地部署需求,其超大規模資料處理能力和完整的國產化適配方案已幫助36000+企業完成企業BI的建設。

FineBI的體驗地址我放在這裡了,感興趣的可以立即試用:

超連結

帆軟建議企業採用科學的選型方法:首先明確核心分析需求以確定功能模式,其次評估資料安全要求來選擇部署方式,最後還要考慮系統的長期可擴充套件性。同時,帆軟提供包括免費產品體驗環境、業務場景沙盤演練和成功案例庫在內的專業諮詢服務,透過"試用+評估"的方式幫助企業找到最適合的BI解決方案。

我們的專業顧問團隊可為企業提供從需求診斷、方案對比到實施規劃和價值評估的全流程服務。如需獲取定製化的BI建設路線圖,歡迎隨時聯絡帆軟的解決方案專家,讓資料真正成為推動企業發展的核心動力。