為什麼業務總是說不清需求?

為什麼做好的需求也沒人用?

直到我回溯了跟業務溝通的一幕幕....

1、【埋頭苦幹型】

IT:我要悄悄做系統,驚豔所有人

業務:我寧願用Excel

——缺少需求調研環節,或需求調研不充分,導致新功能對業務產生新的負擔,員工逐漸產生牴觸情緒

2、【相看兩生厭型】

業務:你做的東西不符合實際業務!

IT:可調研的時候你又說不出需求!

——前期需求調研不清,過程中需求一變再變,上線後才發現不能滿足實際業務場景

3、【唯唯諾諾型】

業務:誒我看XX的新功能蠻好的,明天給我們加一下吧

IT:好的好的(管他合不合理,先加上)

——缺少明確的需求調研起止點,專案過程中盲目承接需求,導致專案週期過長,開發計劃混亂

4、【顧影自憐型】

業務:我們能不能實現一個XX功能

IT:我不行,我做不到

——只評估了使用者提出的方案可行性,沒有深度挖掘方案背後的使用場景,找到實際使用場景也許會有更好的解決方案

原來,從需求調研的階段,就埋下了風險的種子。

需求調研作為整個專案的地基,影響著專案是否成功,那麼應該如何科學的進行需求調研,才能充分挖掘業務需求呢?

一、明確調研目的與調研形式

調研開始之前,我們首先要明確本次調研的主要目標是什麼。通常的調研目標有以下幾個:

1. 找全關鍵使用者

2. 獲取關鍵使用者的需求,明確需求場景,以及是否為業務痛點

3. 初步驗證我們預想的解決方案思路,能否解決實際問題

4. 儘可能多的提前識別風險

接下來需要確定調研的形式,如:問卷調查、直接溝通等。其他的需求挖掘的方式,比如資料分析、觀察法等,由於對資料質量、時間投入有一定要求,此次我們將基於最常用的問卷+直接溝通的調研方式展開。

為了保證調研的質量,能夠進行充分的挖掘,我們接下來要對已知的資訊進行梳理,並提前準備一些道具,推動此次調研進展更加順利。

二、準備進行一場深度溝通

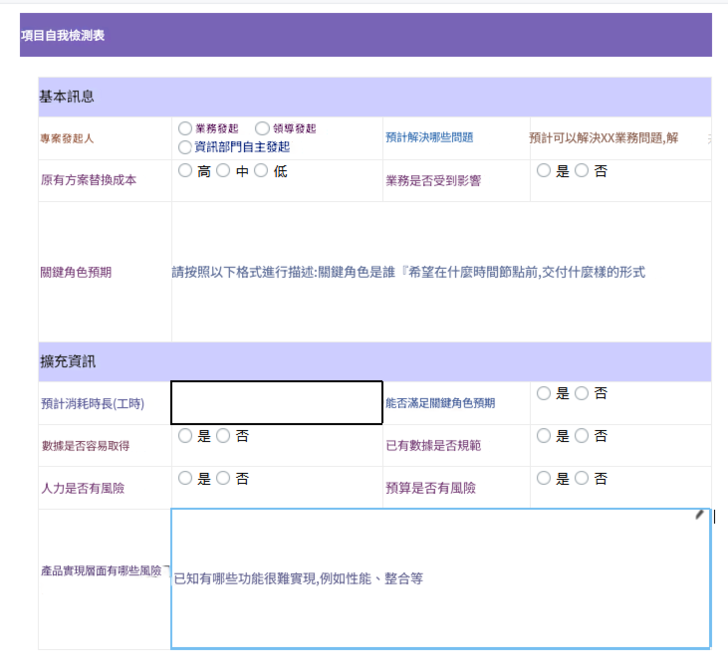

1、提前梳理已知資訊,初步判斷專案風險

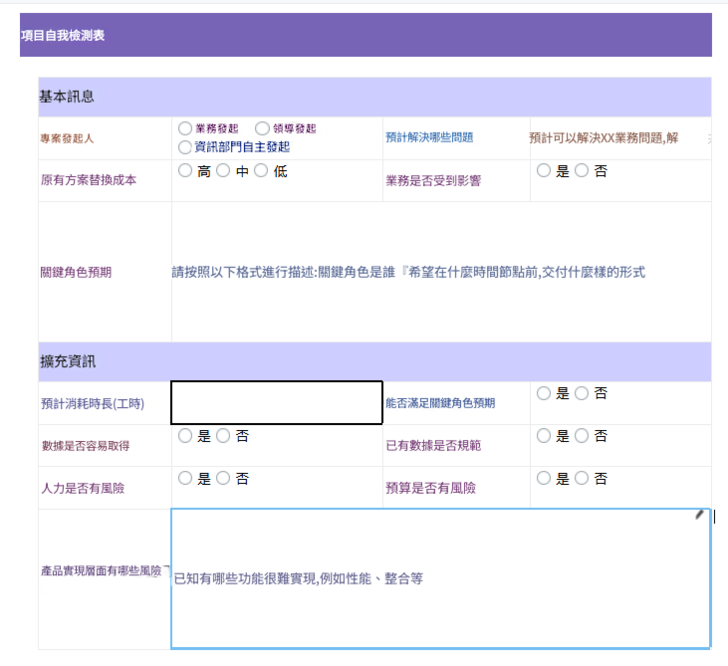

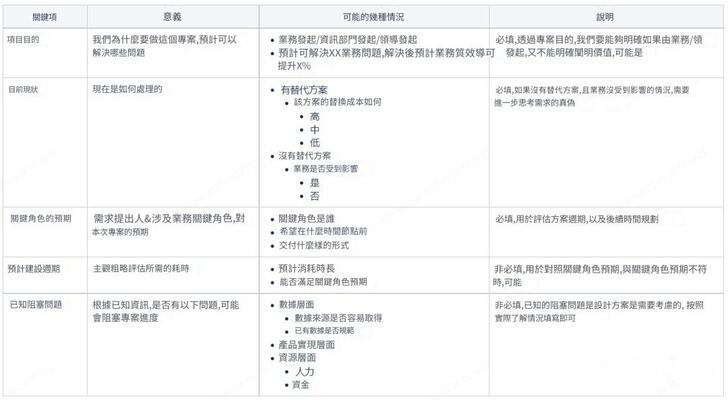

透過梳理專案關鍵資訊,可以判斷自己對專案的價值是否瞭解。可以將關鍵資訊梳理成一份專案自檢表,如果在專案啟動前,可以獨立的填寫80%以上的資訊,說明該專案的價值比較明確,解決思路較為清晰,後續規劃以及實施的動作也會更加明確,減少踩坑的可能性。

這裡我們提供一份專案自檢表,以供參考,可以根據自己的業務情況酌情調整。

2、準備解決方案思路,解除溝通誤區

調研的時候,往往會發現——使用者並不知道自己想要什麼,所以對需求進行引導是非常關鍵的一步。由於領導/業務人員與我們的專業背景和知識結構不同,為了更好的傳達自己的想法,可以透過demo、案例,甚至手繪草圖等形式簡潔直觀的展現效果,讓對方能夠跨越專業詞彙,快速理解最終效果。

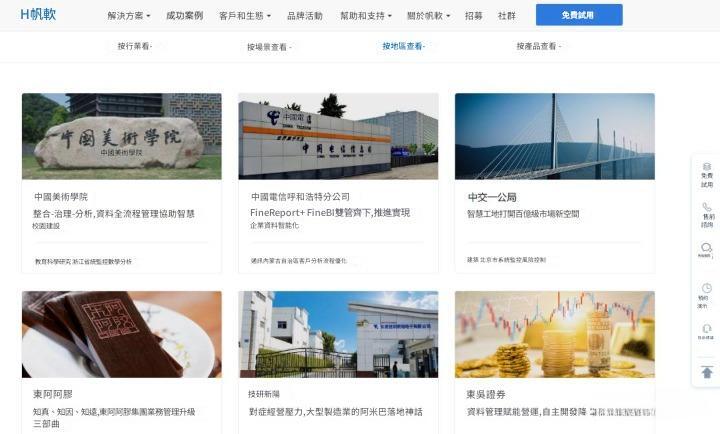

在這個階段為了更加快速的呈現效果,可以充分利用帆軟提供的已有資料:

① 豐富的demo庫(點擊進入)

② 各行各業的客戶案例(點擊進入)

3、分層準備結構化的調研問題,有針對性的獲取有效資訊

不同角色的調研物件,對業務的瞭解深淺、以及視角都有所不同,所以分層調研可以幫助我們更準確的獲取關鍵資訊。而提前準備結構化的調研內容,可以避免在調研過程中被業務提出的想法牽著走,業務主導的調研,就會很容易收穫五花八門的“解決方案”,卻沒有挖掘到真正的痛點業務場景。

一般來說,調研物件可以分為:戰略層、業務管理層、業務執行層。(文末附不同角色的調研模板)

1)戰略層:老闆、高管

如果需求來自戰略層,我們與之溝通可以瞭解到一些宏觀資訊:

1.專案需求是誰提出的,便於進一步識別專案干係人,推進專案的順利落地

2.是基於什麼原因提出的專案需求,以便對需求有全域性性的瞭解,在設計規劃階段有一定的靈活性,能最大程度契合未來業務規劃

3.整個系統需要實現什麼樣的效果,達成何種預期。對使用者期望進行全面瞭解,拉通不同關鍵人之間的預期。

4.是否有已知的同類系統存在,他們在公司或行業內處境如何

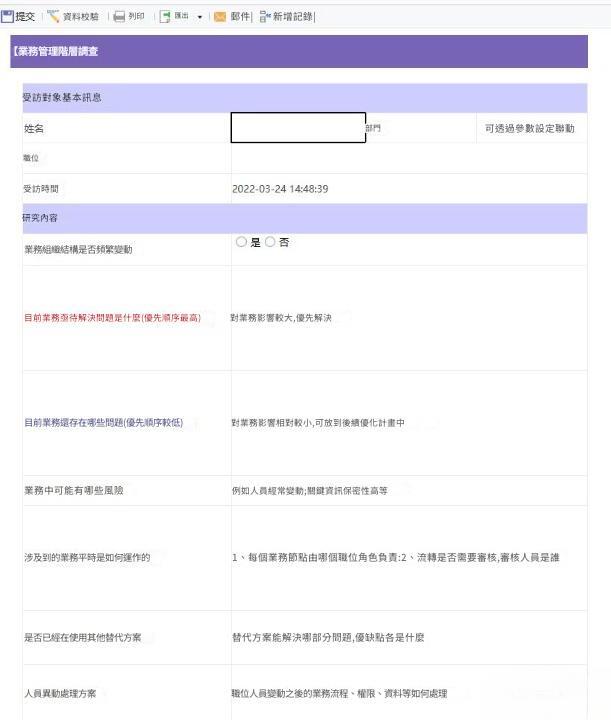

2)業務管理層:財務、人事等業務負責人

這一層級的人員,能夠清楚業務運作情況,同時能從業務全域性協助梳理需求,並識別專案風險。我們從該層級人員的訪談中,需要了解以下內容:

1.業務部門的組織結構如何,是否存在頻繁變動的可能

2.當前業務中有什麼困境,哪些需要此次專案優先解決

3.業務中可能存在哪些風險

4.業務中有哪些關鍵角色

5.業務平時是如何運作的,每個業務節點,是由哪個崗位角色負責的

6.業務的流轉是否需要審批,審批人員是誰

7.是否已經在使用其他的替代產品,在解決當前的業務問題中有什麼問題?有什麼可取之處?

8.崗位人員變動之後的業務流程、許可權、資料等如何處理

說明:往往正向的業務流程梳理相對容易,專案風險通常隱藏在異常業務之中,所以需要重點關注業務管理層提出的一些問題,對後期劃分需求的優先順序比較有幫助。

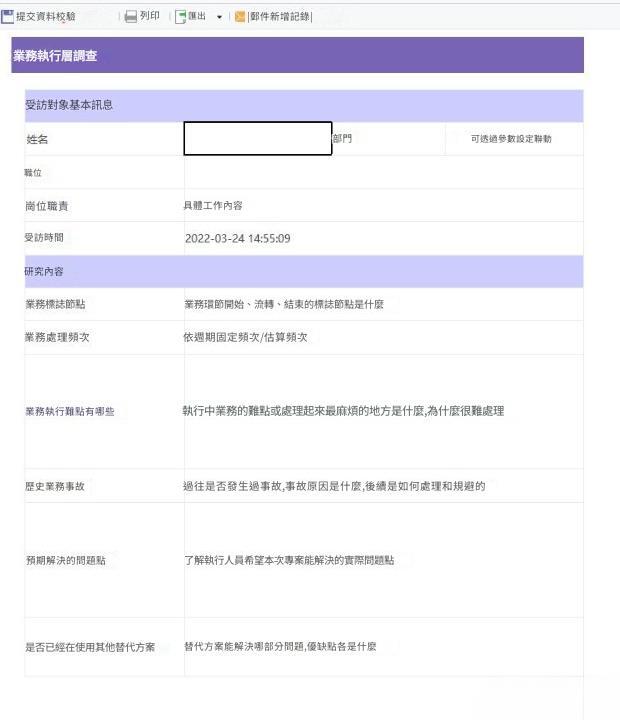

3)業務執行層

該層級的人員最為熟悉業務運作細節,但同時對於業務全域性缺乏完整認知,所以容易陷入對個性化需求的闡述。我們的需求調研中,針對這類人員需要增加訪談的樣本量,避免被影響需求優先順序的評估。我們從該層級人員的訪談中,需要了解以下內容:

1.確認執行層崗位的具體人數,合理規劃調研的樣本量,避免因樣本量過少而調研內容有失客觀性

2.每個角色在業務中的具體工作內容是什麼

3.業務環節開始、流轉、完結的標誌節點是什麼

4.業務處理的發生頻次如何

5.執行中業務的難點或者處理起來最麻煩的地方是什麼,為什麼很難處理

6.過往是否出現過事故,事故原因是什麼,後續是如何處理和規避的

7.瞭解執行人員希望本次專案能解決的實際問題點

8.是否已經在使用其他的替代產品,在解決當前的業務問題中有什麼問題?有什麼可取之處?

說明:哪怕是一樣的問題,如果角色不同,我們可以獲取的資訊也會不一樣,所以需要我們資訊收集上來之後做合理的整體性評估。有條件的情況下,可以多參與、觀察實際業務場景下各個角色的工作流程。

三、一些需求調研的技巧,讓溝通更加順暢

1)認真仔細傾聽,及時記錄。可以使用錄音幫助記錄。

2)儘量跟業務使用一套語言系統,避免過於技術的專業詞彙,適時拿出demo案例或者畫草圖。

3)根據使用者型別應對。以下是部分型別,僅提供一些個人應對建議。

①強勢型:強勢型業務方經常會提一些比較難實現的需求,可以先進行調研收集,後續規劃階段透過整體評估,以及行業案例、過往資料等客觀事實等作為佐證

②隨和型:隨和型業務方比較好溝通,但可能主動性較差,需要關注挖掘到的需求是否為實際業務痛點訴求

③技術小白型:該類業務大機率很難闡述清楚自己的訴求,可以儘量引導還原業務場景,提供原型等方式輔助溝通

④業務專家型:該類業務會很明確提出自己的想法,甚至是系統實現方式。不能止步於他們提出的功能,要挖掘到原始業務場景,有利於後期給出整體實現方案。

注意:警惕使用者直接給出的方案,要還原原始業務場景。多考慮:想要什麼?要這幹什麼用?他為什麼這麼想?會不會有別的想法?

4)宏觀需求很重要,但細節需求也很重要,會影響使用者是否願意使用系統。

① 宏觀需求

◆功能大塊:明確使用者要透過系統做哪幾件事;

◆ 業務場景:每個功能模組都有哪些業務場景;

② 細節需求

◆ 使用習慣

◆ 樣式

5)警惕模糊性詞彙,比如:我覺得,我估計。這類意見可能成為風險因素,難以明確的可以先進行標註,積累一定樣本量後整體性評估。

6)注意需求調研的覆蓋面,防止需求不具代表性。

7)明確業務側關鍵對接人,在精不在多,通常確定1-2人,便於需求調研後解決疑問或遺漏問題。

8)沒有需求如何引導?

① 首先,明確業務部門是不是真的沒有需求?往往業務表現出沒有需求,都是假象。大機率沒有需求是因為:

◆不瞭解系統可以實現什麼樣的效果,不清楚哪裡還可以最佳化

◆ 不知道新系統學習成本是不是很高,是不是會增加我的工作難度

② 如何引導?

◆ 已經做過的業務場景講解,各個部門之前有共同之處可以遷移

◆ 其他外部行業標杆案例宣導,可以複用成功的經驗

◆ 產品知識掃盲,減少業務對使用成本增加的擔憂

◆提供官方的demo讓業務使用者去體驗,直接感受產品使用

四、明確調研起止點,避免“反覆無常”

需求調研結束後,一定要及時總結整理已經完成的調研內容,發給受訪人員進行確認。如果有更改或放棄的需求也需要進行標註,並留存歷史版本,以便覆盤以及產生爭議時回顧。

另外如果出現對接人眾多,可能也會導致過程中需求頻繁變更的問題,針對這類問題我們可以有以下應對措施:

1、 為什麼會導致這類問題?

大機率是由於:

◆ 對組織架構不熟悉,找不到關鍵對接人,最後拉群拉了大幾十人;

◆對接人本身不具備統籌權,頻繁因為執行層或上級建議變更需求;

◆關鍵對接人轉崗或離職。

2、如何解決?

◆ 首先需要保證自己對公司組織架構清晰,至少能夠準確找到部門決策人。當對接人模糊時,可以及時和負責人溝通落實;

◆其次要保證關鍵對接人是否有確認需求的職能和權力,如果需求彙總並不是當前對接人的主要工作時,需要增加業務執行層的調研樣本,以避免調研不夠客觀;

◆最後如果判斷對接人的在崗狀態不穩定時(比如只是上級臨時安插),此時對於對接人提出的需求,優先順序可做適當程度降低。當對接人無法達到對接要求時(不溝通、執行不到位),需要尋找合適時機,和部門負責人進行確認。

使用工具FineReport:

超連結