“我們把資料中臺產品線砍了,全力搞主資料管理!”

最近和一位做大資料的老朋友聊天,他這句話讓我大吃一驚。要知道,前幾年“資料中臺”可是ToB圈子裡最火的概念,怎麼現在就有公司主動“退場”了?

帶著這個問題,我翻了翻行業資料:

1.2020年前後國內宣稱做資料中臺的廠商超過80家,如今還在穩定運營的只剩不到20家;

2.曾經融資過億的頭部玩家如數瀾科技、袋鼠雲等,這兩年也陸續傳出裁員調整的訊息。

為啥突然“涼了”?原因很簡單:

很多企業花大價錢上了資料中臺,結果發現連最基本的“客戶資訊在系統裡都對不上號”這種問題都解決不了!

當企業從追概念迴歸到實際需求,一個更“實在”的工具 — — 主資料管理系統(MDM),開始重新被重視起來。

所以問題來了:

MDM 和 資料中臺,到底有啥不一樣?

企業真該放棄中臺,只搞 MDM 嗎? 還是說必須硬著頭皮上中臺?

今天我們就來把這兩個問題徹底聊清楚。

一、主資料管理系統≠資料中臺

要回答 “能不能代替” 這個問題,首先得弄明白兩者的邊界在哪。

很多人誤以為 “資料中臺啥都能管”,但實際上,主資料管理系統(MDM)和資料中臺是資料治理體系裡的“地基”和“橋樑”,分工完全不同。

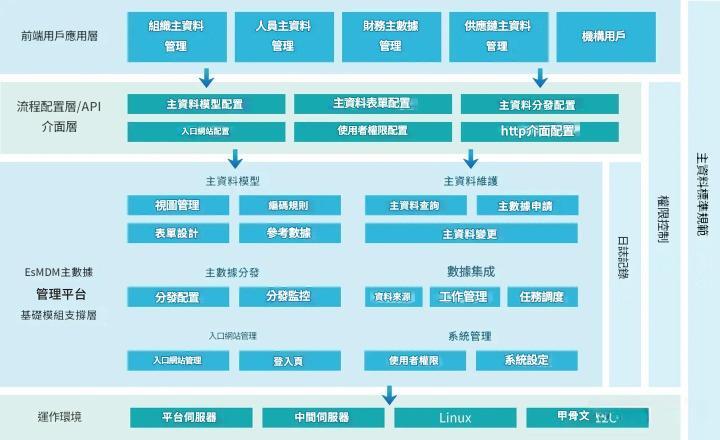

1.主資料管理系統:管的是 “不變的核心資料”

主資料(Master Data)是企業裡 “最穩定、最核心、最需要重複使用” 的基礎資料。

比如:

客戶、供應商、商品、員工這些實體資訊都屬於主資料。

它們有這些特點:

1.核心性:直接關係到業務能不能正常開展;

2.穩定性:變化的頻率很低,一個客戶的姓名、ID 很少會天天變;

3.高複用性:會被 ERP、CRM、財務系統等多個業務系統反覆呼叫。

說白了,MDM 的核心工作,就是把這些 “核心資料” 管理得明明白白:

從定義標準→清理重複資料→同步最新的狀態,它能確保大家說的 “客戶” 都是同一個 “客戶”。

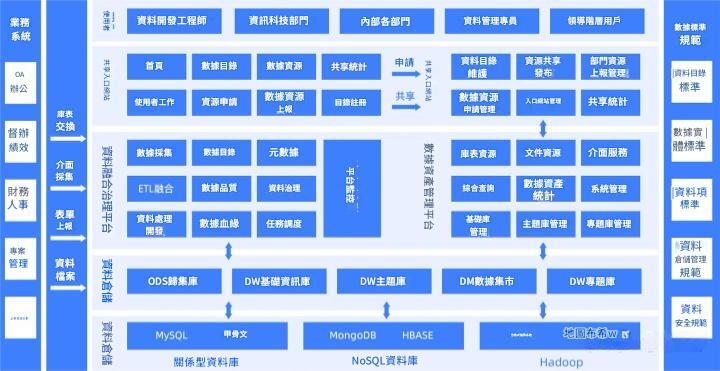

2. 資料中臺:管的是 “流動中的價值”

資料中臺的定位更像是一個 “資料加工廠”,它處理的是企業裡動態的、大量的、來自多個源頭的資料。

比如:

電商平臺的訂單流水

物流軌跡

使用者行為日誌(點選、加購、收藏等)

這些資料有幾個共同點:

1.高頻變化:交易資料會隨著業務實時變動;

2.場景單一:訂單流水主要用在財務對賬或者運營覆盤上;

3.需要加工:原始資料得透過 ETL、建模變成 “使用者畫像”“銷售預測” 這樣的內容才有價值。

簡單來說,資料中臺的核心能力,就是:

把分散在各個系統裡的 “雜亂資料” 進行清洗、整合、加工,

變成 “標準化的服務”,比如使用者標籤 API、商品銷售看板等,

然後提供給業務部門直接使用。

也就是說:

它能讓資料從 “靜態的資產” 變成 “動態的價值”。

具體怎麼開發和部署?

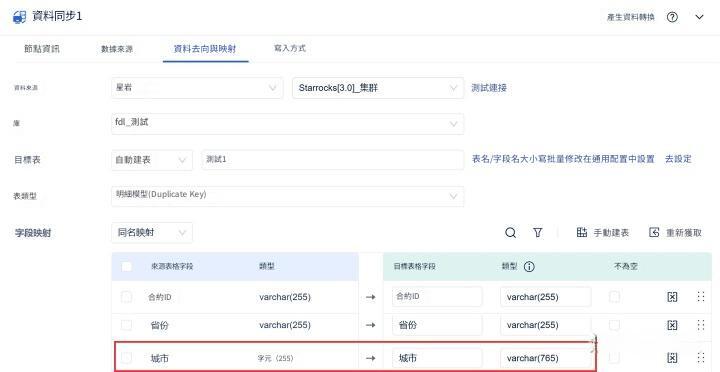

藉助工具可以讓資料中臺的開發和利用更快速,比如資料整合工具FineDataLink,它可以自定義欄位型別對映規則,配置生效的資料連線,適應不同的資料來源和目標系統,透過ETL計算,確保資料治理規則的同步和執行。FineDataLink體驗地址我放在這裡了,感興趣的可以立即試用:

超連結

這樣看來:

MDM 解決的是 “資料從哪來、準不準確” 的問題,是資料治理的起點;

資料中臺解決的是 “資料怎麼用、怎麼用好” 的問題,是放大資料價值的工具。

它們是什麼關係呢?

兩者是上下游的關係 — — MDM 給資料中臺提供 “乾淨的原材料”,資料中臺基於這些原材料生產出 “高附加值的產品”。

要是強行讓資料中臺代替 MDM,既不專業,還容易出岔子。

二、為什麼企業更該先建 MDM?

回到開頭那位同行的選擇:為什麼放棄資料中臺,專注做 MDM 呢?其實本質上是市場需求和企業所處階段發生了變化。

1.資料中臺解決不了資料本身問題

前幾年資料中臺火的時候,很多企業都跟風上了專案,但實際效果卻不一樣。

有一家零售企業花 300 萬買了頭部廠商的資料中臺,結果上線後發現:

“跨系統資料同步” 總是延遲,財務部門月底對賬還得人工核對;

維護成本還特別高,每年光介面呼叫費就得額外花 50 萬。

問題的根源在於:

資料中臺的優勢是 “整合和加工資料”,但解決不了 “資料本身的質量問題”。

所以:

資料質量不過關,資料中臺再厲害也發揮不出作用。

2. MDM 可以解決常見的基礎問題

比起資料中臺那些聽起來很宏大的功能,MDM 解決的是企業每天都要面對的 “小麻煩”:

跨系統資料不一致;

業務決策受影響;

合規風險;

這些問題不解決,企業花再多錢買資料中臺也沒用。

而 MDM 就能直接解決這些問題:

透過統一客戶、供應商的唯一標識,

清理重複資料,

建立跨系統的同步機制,

讓業務部門明顯感覺到 “資料準了,效率也提高了”。

這樣一來:

這種能快速看到效果的價值,比資料中臺那種 “長期價值” 更能讓企業決策層動心,你說對不?

3. 數字化轉型初期的 “最可行路徑”

對大部分企業來說,數字化轉型不是一步就能到位的,得 “先把基礎打牢,再謀求發展”。MDM 的部署成本和複雜程度比資料中臺低多了:

1.需求明確:不用糾結 “未來 3 年怎麼用資料”,只需要解決 “現在客戶資料混亂” 的問題就行;

2.見效快:一般 3–6 個月就能完成核心主資料的治理,業務部門很快就能看到效果;

3.風險低:就算以後想擴充套件資料中臺,MDM 積累的主資料質量也能為資料中臺打下堅實的基礎。

三、資料中臺能代替 MDM 嗎?

有人可能會問:“既然資料中臺能整合資料,那能不能順便把主資料也管起來?” 理論上是可以的,但真不建議。

因為實際操作中會遇到三個大問題:

1.架構不匹配

資料中臺的底層架構(比如 HDFS 儲存、Spark 計算框架)是為了 “處理海量動態資料” 設計的,而主資料需要的是 “高一致性的靜態資料管理”。

舉個例子:

主資料需要支援 “版本回溯”,比如客戶地址修改後,能查到之前的 3 個版本,

但資料中臺通常用 “覆蓋寫入” 的方式儲存歷史資料,要實現版本控制就得額外開發指令碼,不僅麻煩,還會影響中臺的處理效能。

2. 成本增加

資料中臺的一些功能模組,比如資料資產目錄、演算法模型等,對於主資料管理來說大多是用不上的。

有家企業曾經嘗試用資料中臺管主資料,結果發現:

為了滿足主資料的 “唯一性校驗” 需求,得額外開發一套規則引擎;

為了實現 “跨系統同步”,得對接 10 多個介面。

但是:

這些功能 MDM 本來就能直接提供,現在卻要花雙倍的成本在資料中臺上做額外開發,你說這划算嗎?

3. 廠商支援不到位

資料中臺廠商的主要收入來自 “資料加工、分析服務”,主資料管理屬於 “基礎治理”,利潤低、需求又雜。

所以:

很多廠商嘴上說 “可以管主資料”,但實際支援時卻很敷衍。

比如:

客戶資訊校驗規則要企業自己定義,主資料同步出了問題,處理優先順序還排在 “大屏開發” 後面。這種情況下,企業其實成了廠商練手的物件。

四、結語

回到最開始的問題:主資料管理系統能代替資料中臺嗎?答案很明確 — — 不能。

MDM 和資料中臺,不是誰代替誰,而是相互配合。

它們在資料治理體系中都是不可或缺的:

MDM 是基礎,解決資料從 “混亂” 到 “準確” 的問題;

資料中臺是橋樑,解決資料從 “準確” 到 “有效使用” 的問題。

對企業來說,正確的做法應該是:

數字化轉型初期:先建 MDM,解決核心資料的質量問題,讓大家相信資料是可靠的;

資料基礎打好之後:再上資料中臺,基於高質量的主資料進行深度加工和分析,讓資料發揮出更大的價值。

畢竟,沒有準確的資料,再花哨的使用方式也只是空談;而資料要是不能被有效使用,再準確也沒多大意義。兩者相互配合,才是企業資料治理的好辦法。