最近親戚的電腦非常老舊,十幾年的 Intel 了,雖然平常只是文書用途,但速度真的慢到不行了。所以我就用手上的零件,加減湊了一台可以用的文書機,平常就是上網、整理文書、視訊通話和看看影片。而我手上有的現成 CPU 是 Intel Core i5–13600K,放在文書機多少是有點殺雞用牛刀了。但懶得買新零件,就當顆非 K i5 來裝機就好了,配上手上的二手零組件,這集就叫「黑白配」。所以大家就當作娛樂性內容看看,圖一樂即可。如果你是新手想看配單的話,這集的內容並不適合讓你抄配單,但這樣的內容更能讓你看出桌機組裝的樂趣和彈性。如何在有限的條件下創造可能,並針對弱點補強,讓實際使用的人滿意。

原本 CPU 是想買顆 i3,手上的 i5–13600K 自己是想當備機或紀念品,所以不太想裝機。但是每天放在桌上,好像就只是個不錯的半導體,不如拿出來貢獻餘生,創造價值,裝機後終究還是在自己人手裡。記憶體方面,通常 Raptor Lake 原生支援 DDR5 5600。但這次選擇的是 Anacomda DDR5 4800 8GB x2,主要是我手上的 DDR5 4800 真的太多了,而且 Anacomda 這套記憶體,本身也有終身保固。再不濟,我也額外留了一套 DDR5 在他們家當備援,如果不幸出事,讓他可以馬上更換,或做簡單的交叉測試。

可惜這次忘記拍電源了,整機配備如下:

CPU:Intel Core i5–13600K

Cooler:MONTECH NX400 ARGB

MB:ASRock B760 PRO RS

RAM:Anacomda DDR5 4800 8GB x2

Graphic:CPU integrated Intel Graphics

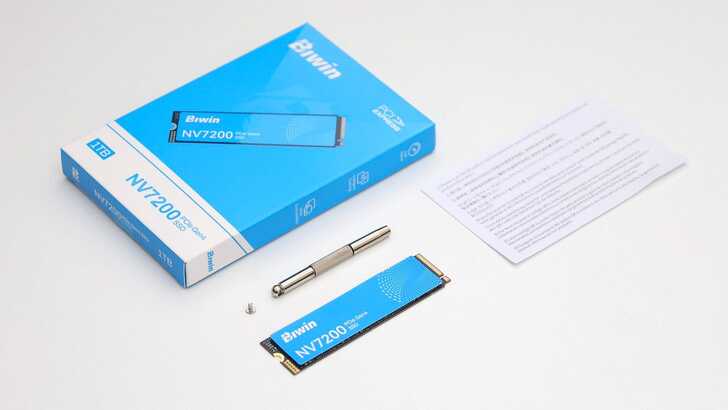

OS SSD:Biwin NV7200 1TB

PSU:be quiet! STRAIGHT POWER 11 850W Platinum

Chassis:MONTECH X5 White

OS:Microsoft Windows 11

Montech NX400 ARGB

風扇部分,我手上有兩顆 MONTECH 的風扇,一顆是 NX400 ARGB,另一顆是 METAL DT24 PREMIUM。按照我平常的個性,在散熱上我是不敢馬虎的,且有更好的,誰不想用更好的。但畢竟本來就是定調文書機,K 版也當非 K 來用了,功耗部分控制一下,其實單風扇的塔扇通常也能壓住。另一個特色是 NX400 採用的是 28mm 的厚風扇,理論上可以提供更強的風壓幫助散熱。

這部分可以學習的思路就是,不要拿自己的執念套在別人的電腦上。如果對方只是要文書機,本來從 i3 升級到 i5 了,現在如果又為了 i5 要配水冷或更好的塔散,任由自己對電腦的堅持擴大,那這台電腦遲早會變成 i9。所以有時不要把自己對電腦的認知和喜好,強加在別人身上。以這案來說,我也提醒親戚,如果注意到某天開機後很安靜,就要馬上檢查看看是不是風扇壞掉,如果風扇沒轉的話,就千萬別再開機,馬上找我處理。

MONTECH NX400 ARGB 是四熱管,為 Ø6mm 規格,並採用熱管直觸方案。散熱膏部分,原廠採用小包裝的方式,我個人不喜歡塗太多,因此也沒有全部用完。

另一個不算原因的理由,就是在組裝時 DT24 需要拆裝兩顆風扇,才能把塔散固定到扣具上。而單風扇的 NX400 只要拆裝一顆。當然如果是像這樣一次性安裝,不太會改來改去的話,拆裝風扇也就一次。如果是經常在拆裝塔散的話,建議找風扇可以連同塔散整組卸下的,比較省事、適合 DIY 玩家。

Biwin NV7200 SSD

SSD 部分,手上有剛好有一條非市售的 Biwin NV7200。其採用 PCIe Gen4 x4 規格,標示讀取 7,200MB/s,寫入 6,200MB/s。佰維 Biwin 除了經營 Acer、HP、Predator……等品牌的 SSD 和記憶體,也有推出自己的 Biwin 品牌,目前在台灣皆由增你強代理。例如像這條 Biwin NV7200,或是 NV7400 等型號,都可以在台灣買到。

Biwin 正面貼有藍色的標籤貼紙,不過上面並沒有保固警語,所以就選擇移除。NV7200 分為 1TB、2TB、4TB,手上這條是 1TB 版本,目前市價約 $1,800 左右。

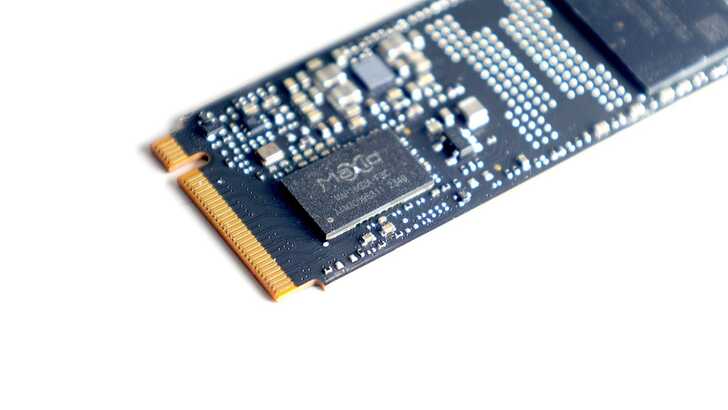

主控晶片採用 Maxio MAP1602,是 DRAMless 的方案,顆粒部分為 QLC 顆粒,並採用單面佈局。因為是文書機,其實使用 QLC 問題不大,且之後還會安裝其他磁碟安裝當 D 槽,儲存文書作業的檔案。

至於大家在意的 QLC、TLC 之爭。我覺得 QLC 只要夠便宜,用寫入壓力低的地方,能省下錢還是不錯的。如果是高寫入,那還是優先選擇 TLC,並且承擔價差。而像這樣的文書機、網頁用途,一年下來寫入量都不會到 1TB。這遠低於 QLC 的壽命指標,以 NV7200 來說,提供五年保固和 400TBW 的耐寫壽命。

將 Biwin NV7200 插上主機板上第一條 M.2。透過主機板內建的 M. SSD 散熱片,將它固定住,這部分的安裝就完成了。

網卡安裝教學

圖中圓形水銀電池上面,有一個標示 M.2 WiFi 的地方,就是這次安裝網卡的位置。每張主機板位置可能不同,但通常會在主機板下半部。

將購買的網卡安裝上,這點就跟安裝 M.2 SSD 一樣,沒什麼難度。難的是一開始要知道買什麼型號。

其實這樣安裝好,就可以動了,只是訊號會非常差,所以還需要加裝天線。天線又分為兩部分,一段是網卡到主機板後 I/O 位置,以 SMA 輸出。另一段是從 SMA 銜接出來的天線。這部分就是購買網卡時,可以一併考量賣家有沒有附上。

將 SMA 接頭從主機板內側穿出,再套入墊片、鎖上螺絲,總共做兩次。

安裝時也可以從內側觀察,自己是不是有把 SMA 接頭固定到位。像這樣比較入門、中階的主機板,因為散熱片不會太大,所以留有手指活動的空間。而高階一點、用料豪華的主機板,現在通常也預裝有網卡。

天線另一端是 U.FL,需要將端子接在網卡上面的 U.FL。兩條線沒有左右之分,隨意插上就可以。

因為主機板裝機機殼內後,預計使用者不會經常打開,所以我就沒有額外固定線。如果比較講究,是可以找東西固定一下走線。網卡是透過 M.2 供電,所以不需要額外連接電源線。

至此,網卡安裝好了。為 ASRock B760 PRO RS 這張主機板,加上了 WiFi 6 和 BT 5.2 的連接能力。

MONTECH X5 White

機殼方面,選擇的是 MONTECH X5,白色款。有些機殼白色款會比黑色款貴一點,主要也是反應零件和加工過程的成本,合情合理。而 X5 這款機殼,黑色款和白色款同價。

雖然原本預算是一千出頭價位帶的機殼,不過 MONTECH 這款預裝了四顆 ARGB 風扇,而且前面三顆還是 140mm 的風扇。拍攝時,一邊讓電腦燒機,而我想確認在較嚴苛的條件下,例如前方三顆風扇不運轉時,效果如何,因此手動將前面三顆風扇解聯。實際上裝機時,會看到前後都有 ARGB 夾擊。之前我們測試 i5–13600K 在限制功耗跑十分鐘 Cinebench R23 的成績是 22,146 pts。考量到文書機其實沒什麼長時間負載的可能,簡單跑了 CineBench 單輪,成績也有 21,500~22,000 pts 左右。

畫龍點睛之筆,我覺得在於前面板碳纖維紋理的烤漆。首先他不是碳纖維,我也沒那麼喜歡碳纖維的塗裝,但是在整個白色的機殼中,加上一點元素點綴,看起來沒那麼死板,的確有讓機殼感覺更年輕。

選擇 X5 的另一個原因,就是其 I/O 設計是在上方。因為我知道親戚是將桌機放在電腦桌下使用,所以 I/O 上置的機殼對他來說是比較順手的。

如果是買 $5,000 以上的機殼品牌,可能會發現他們的白色在金屬鍵、塑膠件,甚至是前後幾年的白色產品,顏色都會控制得差不多。高價位的產品不僅是在效能、可靠性方面更好,在產品顏色的控制、褪色上都有餘裕做出更好的品質。有時 DIY 玩家嘴巴上喊喊「全家桶」,除了相容性安心,品牌價值疊滿,對於產品色彩的一致性也有幫助。而像這樣平價款的機殼和塔散,我們自然不會要求這麼多,所以有時你會看到整機組出來的白色有落差。如這次 MONTECH 塔散的白色就比自己 X5 機殼的白色偏黃。

以上就是這次黑白配主機的故事,以及裝機思路的經驗談,希望這樣的內容能幫助到正在苦惱如何組電腦的你。當知道這台電腦的用途後,可以在不那麼影響效能的部分做取捨。當然身為有經驗且負責任的人,也要考慮幫別人組完後,遇到壞掉當事人能不能處理?要不要留備品?自己能幫他嗎?下次有機會,再聊聊網卡選擇的原因和過程。