數據治理天天提,可它到底在“治”什麼?——不是搞複雜流程,而是解決最實際的問題:讓企業數據不再混亂、真正能用起來。而它真正“治理”的方式,是一整套機制、流程、平臺和能力的協同組合。

今天,我們就以“數據質量”爲切入點,說清三件事:數據治理到底在做什麼?它爲什麼重要?它與中臺之間又是什麼關係?

一、數據治理是什麼

數據治理(Data Governance)是指組織對數據全生命週期的系統性管理行爲,包括數據的創建、存儲、使用、共享、歸檔直至銷燬。這一過程通常由企業數據治理部門主導,旨在制定並執行覆蓋全企業數據應用的政策與流程。從不同角色的視角來看,數據治理的核心訴求各有側重:

1.管理者:將數據治理視爲數字化轉型的戰略支撐,期望通過數據治理確保數據能夠驅動業務決策。

2.業務人員:更關注數據的開放性和可用性,他們需要明確數據的定義、來源與質量,以便更好地支持精準的業務操作。

而數據治理要做的,就是用規則+流程+所有權責連接,將數據的生產、維護、分類、轉換、使用全鏈路打通。把“工作用到的數據”部署好、標識好、維護好、有系統地管起來,讓數據有資產屬性,有受益能力,有可轉換價值。

二、數據治理的價值

從數據創建採集,到數據使用分享,幾乎每一段環節都有問題需要被“治理”一把,如果不解決這些問題,企業數據化成熟將遙遙無期。

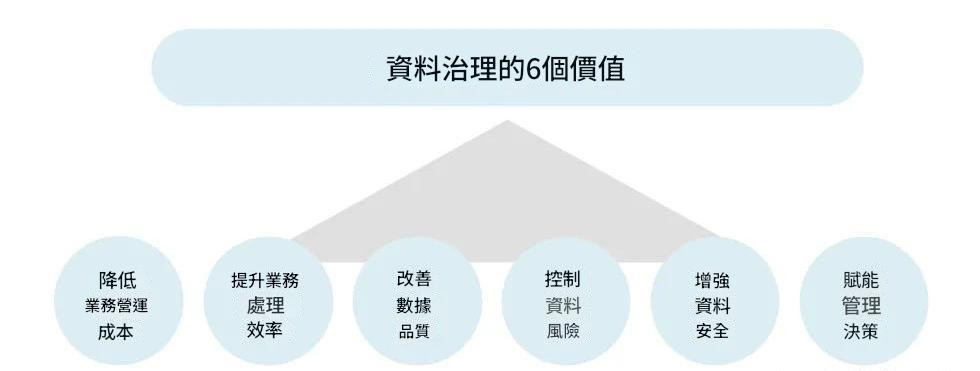

但數據治理不是“爲了治理而治理”,它的本質是通過制度化、流程化、平臺化的手段,提升數據資產的使用效率、服務能力與戰略價值。 從實際業務效果來看,數據治理通常能夠爲企業帶來以下六個價值:

1.降低業務運營成本

(1)自動化,減低人力成本:一致性的數據環境讓系統應用集成、數據清理變得更加自動化,減少過程中的人工成本。

(2)標準化,減少溝通成本:標準化的數據定義讓業務部門之間的溝通保持順暢,降低由於數據不標準、定義不明確引發的各種溝通成本。

2.提升業務處理效率

有效的數據治理可以提高企業的運營效率。高質量的數據環境和高效的數據服務讓企業員工可以方便、及時地查詢到所需的數據,然後即可展開自己的工作,而無須在部門與部門之間進行協調、彙報等。

3.改善數據質量

高質量的數據有利於提升應用集成的效率和質量,提高數據分析的可信度。我平時工作中常用的是數據集成與治理工具FineDataLink,進行數據清洗和整合計算,通過 ETL(Extract、Transform及Load)完成從 ODS 層到 DW、DM 層的數據處理,提升數據質量,同時輸出滿足業務需求的規整數據,輸出至下游供給有使用需求的員工,讓他們通過數據集市進行數據分析。點擊下方卡片立即體驗FineDataLink:

4.控制數據風險

企業擁有可靠的數據就意味着擁有了更好的風險控制和應對能力。

5.增強數據安全

有效的數據治理可以更好地保證數據的安全防護、敏感數據保護和數據的合規使用。通過數據梳理識別敏感數據,再通過實施相應的數據安全處理技術,例如數據加密/解密、數據脫敏/脫密、數據安全傳輸、數據訪問控制、數據分級授權等手段,實現數據的安全防護和使用合規。

6.賦能管理決策

有效的數據治理有利於提升數據分析和預測的準確性,從而改善決策水平。良好的決策是基於經驗和事實的,不可靠的數據就意味着不可靠的決策。

三、數據治理的關鍵——治好質量

數據治理的核心目標,是提升數據的可用性、可信度和服務能力。而在整個治理體系中,數據質量是關鍵的一環。數據質量治理一般需要經過這幾個流程:發現數據質量問題 > 定義數據質量規則 > 質量控制 > 質量評估 > 質量優化,每個流程都有一些需要注意的要點:

1.質量問題

列出數據可能存在的問題,如完整性、唯一性、準確性、一致性、及時性、真實性和相關性等。

2.質量規則

定義數據質量的規則和權重分配。這些規則用於評估數據的質量。比如針對字段設計質量規則,如手機號長度、日期格式、數值範圍等。

3.質量控制前置

在數據進入平臺之前進行質量控制,包括數據錄入、數據導入和集成接入。不符合規則的數據不會被允許進入平臺。

4.質量評估

對已有數據進行質量評估,生成評估報告。評估過程中會識別出不符合質量要求的髒數據,並進行詳細記錄。

5.數據清洗

對識別出的髒數據進行自動清洗,以提高數據質量。針對複雜問題,觸發預警,推送人工複覈流程。

6.低分/異常預警

對質量評分低或異常的數據發出預警,以便及時處理。

7.質量情況統計

對數據質量情況進行統計分析,以便更好地理解和改進數據質量。

四、數據質量的8個衡量標準

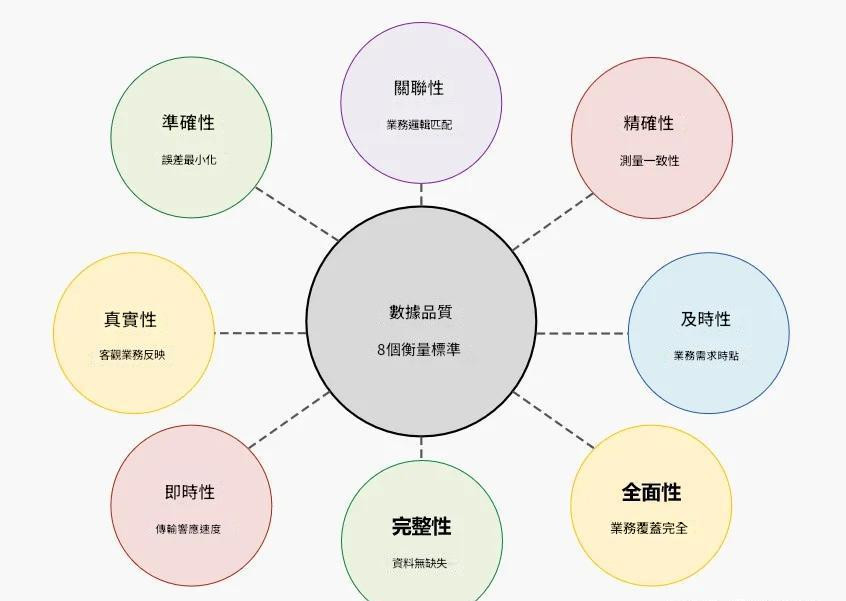

在衡量數據質量時,常見的標準主要包括以下八個維度:

1.準確性和精確性

準確性指數據採集值或觀測值與真實值之間的接近程度,也可以理解爲誤差大小;而精確性則強調對同一對象重複採集或觀測時,結果是否一致,波動越小說明精確性越好。

2.真實性

即數據是否如實反映了客觀業務事實,是否存在人爲造假、篡改或補填的現象,這是衡量數據可信度的基礎。

3.及時性和即時性

及時性強調數據是否能在業務所需時間節點前準備好,例如月末財務數據能否在月初用於對賬。而即時性則更偏向技術層面,關注的是數據從採集到傳輸、落地的響應速度,是否能第一時間流轉到下游系統。

4.完整性和全面性

完整性表示應採集數據與實際採集數據之間的匹配程度,缺字段、多空值都會降低完整性;全面性則進一步關注採集內容是否覆蓋了業務所需的所有維度和字段,是判斷數據是否“採全”的標準。

5.關聯性

它衡量數據項之間是否具有關聯邏輯。例如員工的工資數據是否能與人力資源系統中的員工檔案一一對應,是否具備可追溯的主鍵或映射關係。

數據治理不僅僅是修復“髒數據”,更不是一次性的質量清洗項目。它是一整套數據能力體系的構建過程,質量只是其中的基本點。

五、數據中臺 VS 數據治理

數據治理最終要落地,離不開平臺能力的支撐。比如在實際建設中,“中臺”和“治理”經常同時出現。我們可以從“相同點”“不同點”和“協同關係”三個角度來理解它們的本質差異與配合方式:

1.相同點:企業級的數據體系

無論是數據治理,還是數據中臺,本質上都是爲了讓數據真正“用得上、用得好”。它們共同具備的特徵包括:

(1)覆蓋面廣:涉及數據倉庫、數據集成、數據安全、ETL等多個環節。

(2)全局視角:是組織級別的能力體系,不是哪個部門的單兵作戰。

(3)協同建設:都需要制度、技術與平臺的協同建設。

2.不同點:價值不同

數據中臺並不僅僅是數據治理工作的放大升級版,而是數據治理工作的深化,它強化了數據治理的深度和廣度,並拓展了數據治理不涉及的數據應用領域。應該說,數據中臺真正實現了企業內部數據的閉環。

從價值層面來看,數據中臺的價值在於業務數據化、數據資產化、資產服務化和服務業務化。而數據治理則是實現數據資產化的重要步驟。

3.協同關係

數據治理不是數據平臺的附件,而是數據中臺建設的一個重要組成部分。數據治理,在消除數據孤島、提高數據質量、保障數據安全等方面,支撐中臺數據的可見、可用、可運營。

總結

說到底,數據治理的目的不是建平臺,而是讓數據真正“能用、敢用、好用”。它不是技術部門的孤立任務,而是業務與IT協同的系統工程——從質量管控出發,標準定義、安全合規到服務賦能。即使沒有完善的數據中臺,數據治理依然可以獨立發揮作用。但數據治理是一項企業級的系統性工作,需要管理層統一指揮、各部門協同參與、從具體業務場景出發持續推進,才能真正實現數據能力的落地與釋放。